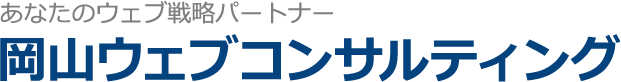

最近のデータでコネクデッドTVではとうとうYoutubeが日テレを抜いて視聴時間の1位になったようです。

最近はネットにつながるTVが多いですので、今後各家庭のTVが起き変われていくと、完全な逆転も近いでしょうね。

出典:REVISIOさんのデータを元にした徳力基彦氏のnoteより

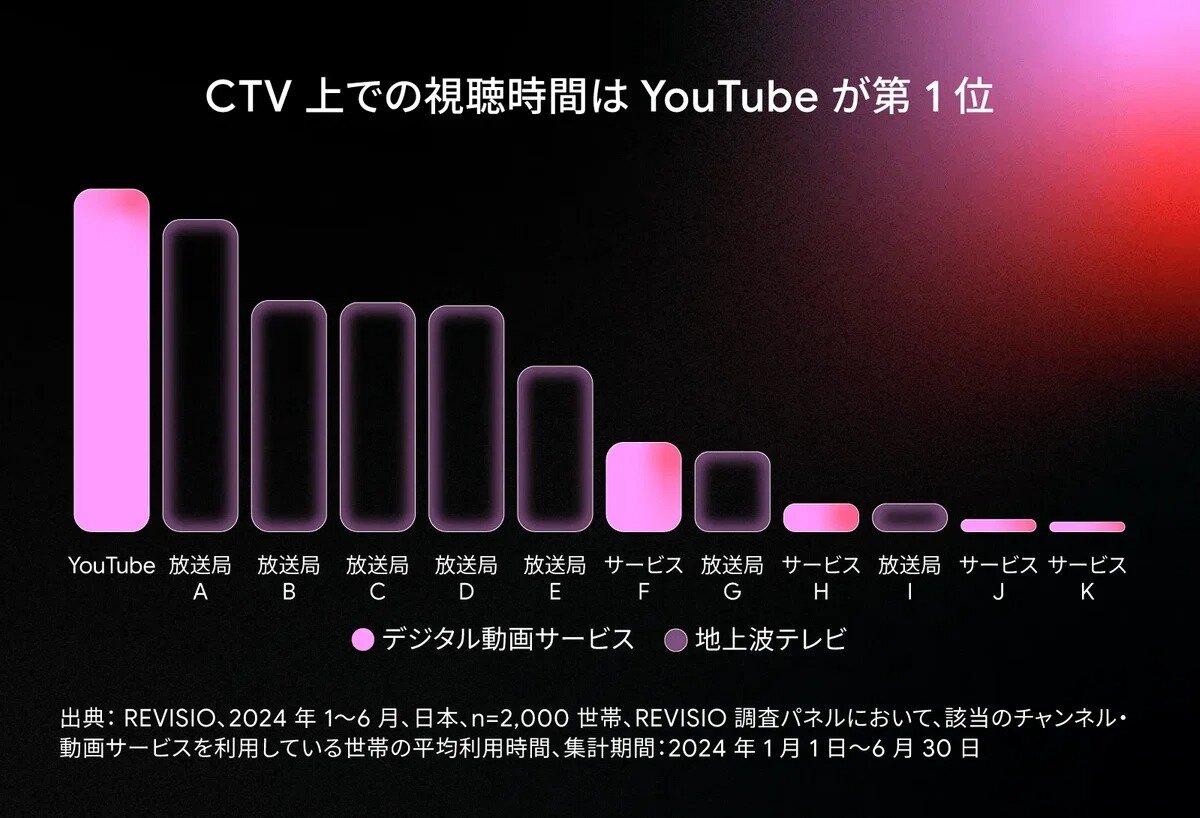

日本の広告費2024年版が発表されていました。

ネット広告費が順当に伸び、二桁成長。

テレビは微減しながら横ばい、コロナで下がったプロモーション広告は少しずつ回復基調にありますね。

ただ、これからの生成AIの時代は、ネット広告のビジネスモデルも大きく変わるはず。さてどうなるのか。

※グラフ出典:メディアレーダー

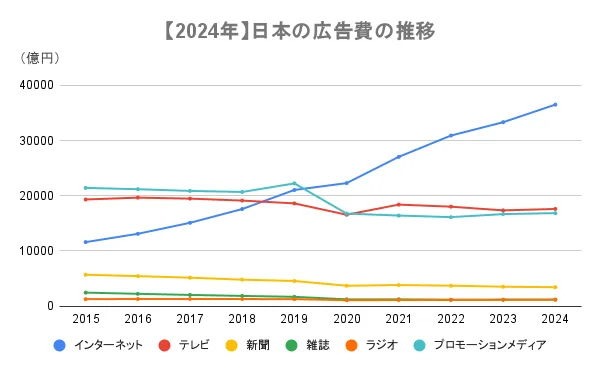

グルメサイトは信用ならない?

飲食店を探す際に何を使いますか?

いま食べログなどのグルメサイトに変わってGoogle(ビジネスプロフィール)が活用の幅を増している。

20代ではSNSも猛進。

ホットペッパーは予約手段に変わっている。

グルメサイトに限らず、広告頼みのビジネスモデルは、かなり限界を迎えている。

今は無料で情報発信のできるツールがたくさんあるので、自社の強みや魅力を「自ら見込み客に伝える」ことが容易になった。

BtoCのサービス業や実店舗型のビジネスをしている人は特に検討が必要だ。

資料:ITmedia NEWS(TableCheck調べ)

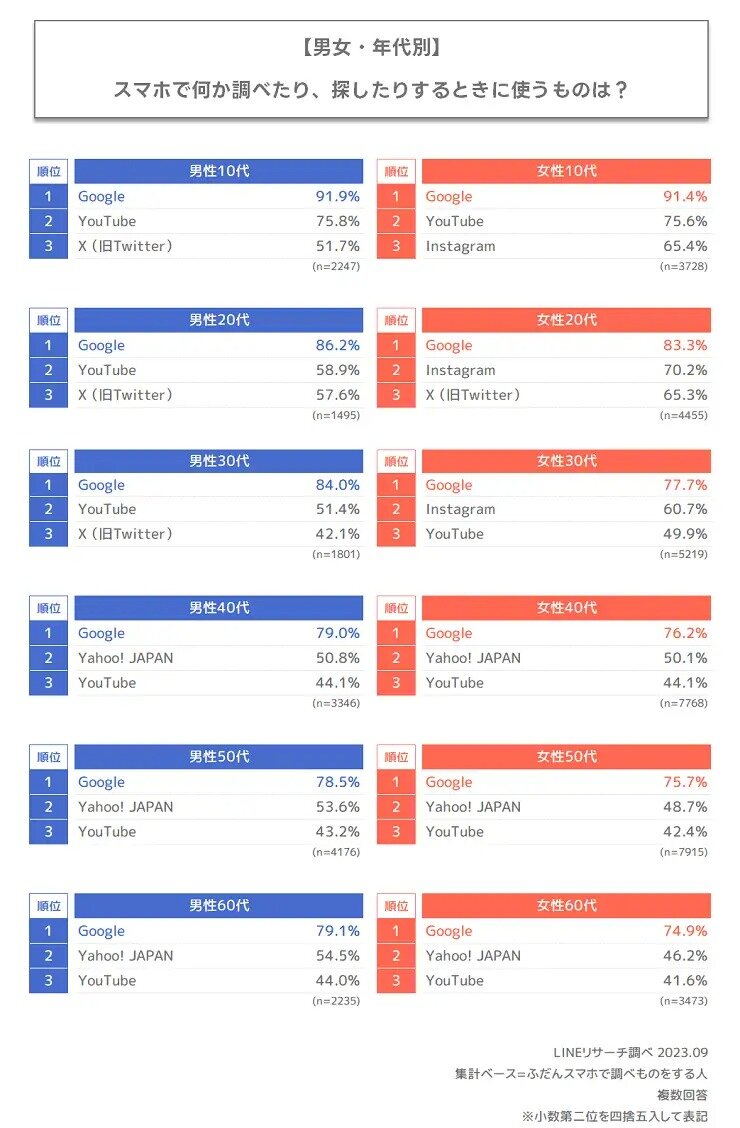

「若者は何でもSNSで探す」は本当か?

現在のウェブ集客においてInstagramやTwitter(X)での露出が最も重要と考える人もいるが、本当なんだろうか。

データによると、確かに若い女性ほどInstagram、男性はTwitter(X)の利用率は高いが、それでもまだまだGoogle・Yahooの検索は根強い。(MAP・画像検索も)

男性はテキストと動画で、女性はビジュアルでという傾向もみられる。

また、飲食店など日常の情報を探す際と、住宅や自動車など高額な消費をする際にも違ってくるだろう。

今後は生成AIによる情報の提供も進んでいく。

大切なのは、何でもコレと極端な一つの情報だけを鵜呑みにせずに多角的に物事を見るということ。

またこれだけ接点が複雑化(オムニチャネル)すると全方位的に最適化をするのはもう無理なので、明らかに他社と違う「選ばれる理由」をいかにつくるかが重要になる。

出典:LINEヤフー株式会社

サイバー攻撃が激増している。

私の周りの企業でも、VPNへのアタックやウェブサイトの改ざんなど、様々な被害の話を頻繁に聞くようになった。

先日ある保険会社でサイバー攻撃の保険についてレクチャーをしていただいた。

自動車保険と同じでこれからは必須になるかもしれないが、保険が必要と言うよりは、万が一の際にどのように対応するかと、そうならないための予防策がとても重要になる。

これは病気も事故も、サイバー攻撃も同じ。

ウェブサイトにおいても、いまだにWordPressのプラグイン等のアップデートを全くしていない企業がめちゃめちゃ多いと感じる。

こういった事は業界を上げて啓蒙活動をしていかないといけない。

少しでも思い当たることがある方は、お付き合いのある制作会社やウェブアドバイザーにご相談ください。