「売上が年々厳しくて、前年比を保てたらマシなほう・・・」

そんなお声が多くなってきているように感じます。

頑張っても頑張っても業績があがらない・・・その原因は、インターネットやスマホの登場で市場のルールそのものがかわってしまったにもかかわらず、どこで頑張るか、何を頑張るか、どんな価値を提供するかといった戦略が旧来のままで、時代に合った戦略に見直せていないからです。

皆さんの事業やご商売はまだまだ成長が見込める業種でしょうか?

今は、たまたま業績が悪いだけで、そのうち自然によくなるのでしょうか?

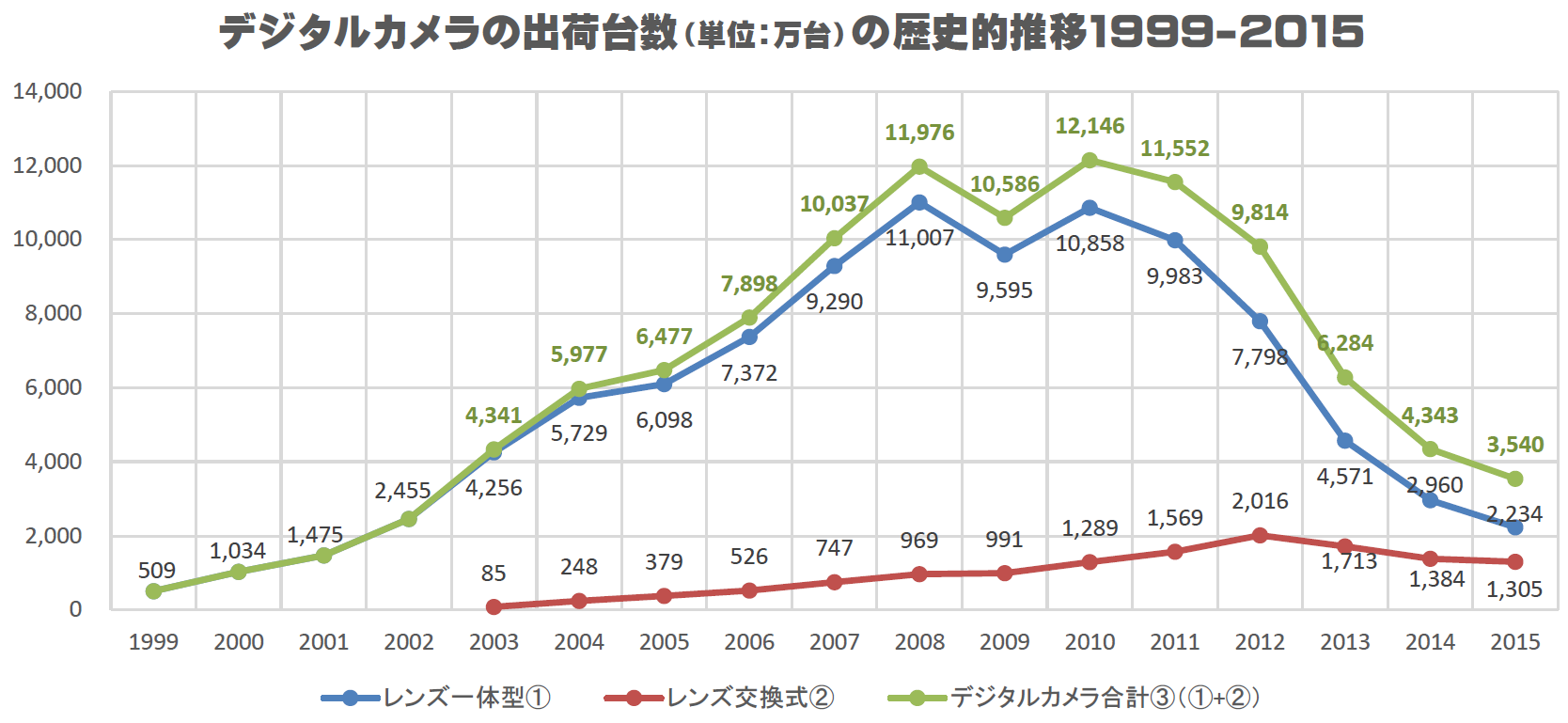

どのような商品・サービスでも成長する時期があれば衰退する時期もあります。

これをプロダクトライフサイクルと言います。

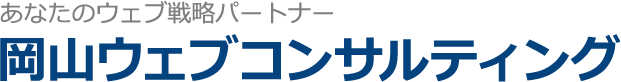

分かりやすくデジタルカメラの例でご説明します。

出典:明治大学経営学部 佐野ゼミナールウェブサイト

上記のグラフのようにデジカメは1999年あたりから徐々に売れ始め、2010年あたりにピークを迎えました。

ですが、その後は一気に出荷台数が落ちています。

皆さん写真を撮らなくなったのでしょうか?

そんなことはありません。

お分かりのように、答えはスマホの登場にあると考えられます。

スマホのカメラもすごく高機能化していて、普段の撮影はこれで十分という人もかなり多くなりましたね。

つまり、ユーザーの「記念を写真に残したいというニーズを叶えるツール」が、デジカメではなくなったので、売り上げが減少しているわけです。

さて、プロダクトライフサイクルは、大まかには下記のように4つの時期に分けられます。

成熟期には、競合がたくさんいる状態ですので、他社でなく貴社を選んでいただくための差別化が必要になります。インターネットの時代ではこれが顕著に出てきます。(詳しくは「お客様を絞る理由」をご覧ください。)

衰退期には、どれだけあなたの会社が頑張っても業界全体が衰退しているので、どうしてもその分の影響は受けてしまいます。

大変残念ですが、すでに何か別の商品にとって代わられたか、もう商品の価値を感じているお客様が減ってきているという時期になります。

この頃には、事業自体の見直しが必要になります。

つまり、成熟期や衰退期では、どこで頑張るか、何を頑張るか、どんな価値を提供するかを見直す必要があるのです。

インターネットやスマホの登場から、市場のルールそのものがかわってしまったので、多くの会社では事業の在り方や会社の戦略そのものを見直す時期が来ています。

インターネットの登場は産業革命です。パラダイムシフトなのです。

インターネット時代の戦い方(戦略)を見直しましょう。

※パラダイムシフトとは、その時代や分野において当然のことと考えられていた認識や思想、社会全体の価値観などが革命的にもしくは劇的に変化することをいう。

出典:- Wikipedia

ブログのSEOに成功しました!

「岡山 ウェブコンサルタント」と検索して、1ページ目の上から3番目に表示されるようになりました!!

・・・と言いたいところですが、これはあまり意味がありません。(3位に表示されるようになったのは本当です)

それは直接的な需要がとても少ないからです。

「岡山 ウェブコンサルタント」と検索して自分の問題を解決しようと思う人は、あまりいない(検索数自体が少ない)からです。

SEOとはGoogleなどの検索エンジンの考えに基づいて、サイトを最適な形にしましょうという意味ですが、一般的には検索順位で上位を目指すという意味で使われています。

ですが、どんなキーワードでもいいわけではありません。

今回の私の場合で、その点を説明させていただきます。

キーワードは検索している人のニーズを表しています。

つまり岡山でウェブのコンサルタントを探している人が入力するキーワードが「岡山 ウェブコンサルタント」ということになります。

ですが、そもそも岡山のような地方都市で「岡山 ウェブコンサルタント」と検索する人は多いのでしょうか?

Googleのキーワードプランナーで調べてみると、下記のようにほぼいないことがわかりました。

一般的な「岡山 ホームページ制作」というキーワード検索はありますが、「岡山 ウェブコンサルタント」というキーワード検索はほぼないようです。

ウェブコンサルタントの重要度と認知度は年々上がってきていますが、「岡山」で絞ると、一気に少なくなってしまいます。

※わかりやすいように「岡山 結婚式場」というキーワードを比較対象に入れています。

つまり、ユーザーが目的をもって検索しているキーワードで上位表示されないと意味がないので、私の3位表示は残念ながら意味なし・・・ということになります。

では、私はどういった検索キーワードで上位表示を目指すべきでしょうか?

下記の表は、ウェブで成果を出したい人が戦略の重要性にたどり着くという設定で、心理の流れと検索キーワードをまとめたものです。

これを見ると、心理の変化に応じて、検索するキーワードが変わることがわかります。

私の場合、ホームページの制作単体は本業ではありませんから、最後の「ネット戦略」や「ウェブ戦略の立て方」あたりの検索をしている人がターゲット層になります。

ですから、今後はこういったキーワードで上位表示を目指していかなくてはなりません。

・・・ですが、お気づきのように「ネット戦略」と検索する人も、まだまだとても少ないのが実際のところだと思います。

では、どうしたらいいでしょうか?

この場合、もう少し前の段階に戻って、「ホームページの成功事例」などで見つけてもらわないといけないことになります。

そして、戦略の重要性に気づいていただくという流れです。

つまり、まだ世の中に認知されていないサービスや新規性の高い商品は、直接的なニーズは見込めないので、少し戻ってどういった人に知っていただく必要があるかを考えなければなりません。

以前にも書いた、ニーズからウォンツの段階の、ウォンツがないわけなので、ニーズの段階に働き掛けないといけないわけですね。

ニーズとウォンツについては過去記事を参照ください。

ちなみに、以前例であげたスポーツジムのプールなど、ウォンツレベルで競合がたくさんいる場合も、単なる価格勝負を避けるためには、ニーズレベルに少し戻ってはたらきかけないといけません。

「岡山 プール」「岡山 スポーツジム」はウォンツ。

「肩こり解消法」「ダイエット」などはニーズレベルの検索です。

どこまで戻って対象にするかは難しい選択ですが、ベネフィットに対して自社の優位点が発揮できるシーンがあれば、その対象者に選んでいただける可能性が高いですので、一度ユーザー像のニーズからウォンツまで一連の流れを考えてみると、何か必ず気づきがあると思います。

PRESIDENTの記事に「弁護士の給料半減! 年収200万~300万も当たり前の悲惨な現実」というのがありました。

弁護士さんと言えば、高学歴・高収入の象徴で、私が学生の時代は、「将来は医者か弁護士か」みたいな言葉もあったくらいです。

記事では弁護士の合格者を増やしすぎて、需要と供給のバランスが崩れたことが一番の要因だと書いています。

確かにそれが一番の要因と思いますが、私が考えたもう一つの要因は、やはり世の中のインターネットの活用によるところも大きいと考えます。

今までは法律に関することは、まず個人では解決できませんでした。

ですが、インターネットが登場すると、簡単なことは調べるとすぐに出てくるようになりました。

おそらく弁護士さんに頼むほどではないけど・・・くらいの内容は、ネットの活用で済ませている人が増えているのではないでしょうか?

例えば、何らかのトラブルを持った人は、何かいい手立てはないかと、ネットで検索します。

調停や内容証明などの手続きであれば、調べて自分でするという人も出てきていると思います。

また、弁護士ドットコム等を使って、無料で相談したり、オンラインで安く相談したりすることも可能です。

もっとライトな相談は、教えてgooやYahoo知恵袋で済ます人もいるでしょう。

これらが良いか悪いかは別としても、このように選択肢が広がり、市場の垣根も無くなってしまう現象は他の業界でもすでに起こっています。

こういった際に、他の手段と比べて選んでいただけるようにしておかないと、記事のように本当に生活が成り立たなくなってしまうかもしれません。

私なら、本当に困ったときには、地域の事情などを知っていて、対面で顔を見ながら相談できて、自分の困っていることに誰よりも詳しい弁護士さんであれば、こちらを選ぶと思います。

これを表現するサイトコンテンツが何なのかは、その弁護士さんの分野にもよりますが、やはり「選ばれる理由」がないと、比較検討された際に選んでいただけることは少ないと考えます。

依頼者が本質的に望んでいるのは、「弁護士さん」ではなく「問題の解決」です。

その手段が多様化したのです。

つまり幅広いベネフィットの中でも、私ならだれよりも解決に導けるというものがあれば、選ばれると思います。

ただ、こういった背景であっても、もっと弁護士さんの活躍するシーンも多様化する可能性もあります。

例えば、インターネット系の契約書のリーガルチェックは、本当に内容を理解していないと、ベテラン弁護士さんでも難しいのではないかと思います。

また、一時期、個人のネットへの書き込みが、莫大な損害賠償に発展したこともあります。

やはり、エリートの代名詞である弁護士さんであれ、時代の変化に対応していかないといけない時代なんですね。

インターネットの活用は、「自分の言いたいことを言う」ではなく、お客様のニーズに合わせた情報提供をしなくてはいけません。

それは、お客様は検索という「絞り込み」を行って、自分にあった情報を探しているからです。

今回はお客様のニーズを知る方法をお伝えします。

第二キーワードでニーズを探る方法は、以前のブログでサジェストを紹介しました。

もう一つの方法は、ネットの情報を集約する方法です。

お客様のお困りごとを集約しているサイトがあります。

教えてgoo、Yahoo知恵袋、OKWAVEといったQ&Aサイトです。

これらは、一般的には問題の解決策を得るために活用している人がほとんどですが、逆に考えると、「お客様のお困りごとを集めたサイト」とも考えられます。

Q&Aサイトには、サイト内検索がありますので、そこに気になるキーワードを入れてみてください。

例えば、「胃カメラ」と入れたらどうなるでしょうか?

引用:OKWAVE

このように、胃カメラに関する質問が4,195件並びました。

これらはお客様のニーズです。

これを分類していると、「料金」「バリウムとの違い」「痛みや苦痛」「鎮静剤や麻酔」などの質問が多いことがわかります。

ということは、これらを気にしている人、情報を欲している人、困っている人が多いということになります。

あなたがもし病院のWeb担当なら、これらを解決するためのサービスや、それを説明したコンテンツがあると、検索で引き当ててくれる可能性が高くなり、サイトの訪問者が増え、患者様が増え、喜んでくれる人が増えると考えると思います。

これが「選ばれる理由」となります。

さらにもっと深いニーズを探るには、やはり実際の患者様に聞くのが一番ですが、まずはこういったツールで大まかなニーズを探るということもできるので活用してみてください。

今年の10月からGoogleは、個人情報の保護を行っていないページに対し、「保護されていません」と警告を出すと発表しています。

申し込みフォームやショッピングカートなど、個人情報を入力する項目がホームページ内にある方は特にご注意ください。

多くのホームページには、申し込みなどの入力フォームがあって、そこには住所や氏名、電話番号などの個人情報を入力するようになっています。

このページはSSLという暗号化を行い、悪意のある第三者に盗聴されないようにできるのですが、これをしていないサイトは、「保護されていません」と表示されてしまいます。

※まずはフォームやカートなどの個人情報入力ページのみのようです。

すでに対応が始まっているサイトもあり、Google Chromeのアドレスバーには、下記のように表示されています。

あなたのサイトはどうでしょうか?

もし、SSLを導入していない、またはよくわからない場合は、ホームページを作ってもらった制作会社や、社内のサーバー管理者、または身近にいる詳しい人にお問い合わせください。

すぐ見てわかる判断基準は、ホームページのアドレスを見ればわかります。

http://〇〇.jp はSSL化(暗号化)されていないページ

https://〇〇.jp と、「s」がついているのはSSL化(暗号化)されているページ

です。

何かを購入しよう、何かを申し込もうとしているお客様からすると、「保護されていません」と出たサイトでは購入を躊躇してしまう可能性があります。

警告表示についてはGoogleのヘルプページにも記載されていますのでご参照ください。

ちなみにSSLにも種類とレベルがたくさんあります。

今回は個人情報入力ページにSSLが入っていれば問題ないと思いますが、Googleではサイト全体をSSL化することを評価すると言っています。

これはSEOにも有効であると考えられますので、これを期にサイト全体をSSL化してはどうでしょうか。

また、SSLには第三者の盗聴以外に、サイト自体やサイト所有者の存在を明確にする意味もあります。

これについてはまた、別で書こうと思います。